Робохак: кто и зачем будет делать робототехнику в России

На этих выходных на площадке Научного Парка МГУ прошел «Робохак» — хакатон, посвященный роботизированным устройствам. Организаторы: Фонд «Сколково», Открытый Университет «Сколково» и Робототехнический Центр «Сколково». Главная тема хакатона — устройства для людей с ограниченными двигательными функциями.

Альберт Ефимов

Руководитель робототехнического центра Фонда «Сколково»

Альберт Ефимов

Руководитель робототехнического центра Фонда «Сколково»

|

Почему была выбрана именно эта тематика? Глупо говорить, что она была выбрана мной. Ведь все важные темы на поверхности: помощь тем, кто нуждается в ней, воспитание, образование, медицина. Заниматься надо значимыми вещами, потому что незначимыми вещами занимаются и без нас. |

Особенности «Робохака»

У «Робохака» было несколько «фишек».

— Во-первых, не было каких-то определенных призов или денежных вознаграждений, так как тема — помощь людям с ограниченными возможностями в движении — не подразумевает выбор «лучших»: все проекты важны, социально значимы. Главной возможностью стало — продемонстрировать возможности команды и получить приглашение на резидентство в Фонде «Сколково». Несмотря на «отсутствие призов», на мероприятие пришло 13 из 14 заявленных команд. И 12 из них дошли до конца и представили свои устройства в финале.

— Во-вторых, помимо создания прототипа устройства, хакатон подразумевал навыки в презентации: команды должны были показать «нужность» своего проекта, реальную потребность.

Специально для этого лекцию о питчах провел Максим Киселев — директор Сколковского института науки и технологий, а о лендинг-пейджах рассказал Алексей Николаев — руководитель программ развития инноваций в Intel.

Участники «Робохака» также познакомились с технологиями из Азии: о японских разработках рассказал Дмитрий Тетерюков (степень Ph.D. в Токийском университете по специальности ИТ, докторант гранта японского правительства JSPS в Лаборатории виртуальной реальности и телеприсутствия), а о Южно-Корейских роботах для пожилых людей поведал Ким Мун Санг.

Участники хакатона могли использовать две программных платформы для создания прототипов — ТРИК или National Instruments, кто-то использовал свои привезенные решения.

Участники

Видеорепортаж о мероприятии и ее участниках можно посмотреть здесь.

Третье место разделили между собой две команды: «СМП» (тренажер для людей с переломом стопы) и «Полироболаб» — решение для незрячих людей.

Команда «СМП» работала на платформе ТРИК, а корпус для тренажера распечатала прямо на мероприятии — на 3D-принтере. Решение заключается в том, что тренажер помогает человеку реабилитировать стопу — при хождении устройство автоматически поднимает сначала носок, а затем пятку.

Решение «Полироболаб» — это устройство, которое крепится на груди незрячего и сообщает ему о препятствиях. Решение интересно несколькими вещами:

— в отличие от Oriense, создатели ориентируется не на голосовое сопровождение незрячего, а на его тактильную восприимчивость — человек узнает о препятствиях с помощью браслета с игольчатым экраном. Надевая браслет на запястье или предплечье, можно считывать изображение предметов пальцами с игольчатой матрицы-экрана. Так человек, не видящий с детства, постепенно может научиться воспринимать очертания предметов. Мнение команды: «наш мозг очень гибок и умеет перестаиваться: часть коры, отвечающей за осязание, способна «переквалифицироваться» в зрительную».

— команда написала программу, которая реагирует не только на те предметы, которые находится непосредственно перед ними (перпендикулярно датчику) — а которая «видит» все вокруг и двоичным кодом «рисует» это в программе. Так проглядываются очертания окружающих вещей.

Подробнее о разработке команды «Полироболаб» можно прочитать здесь.

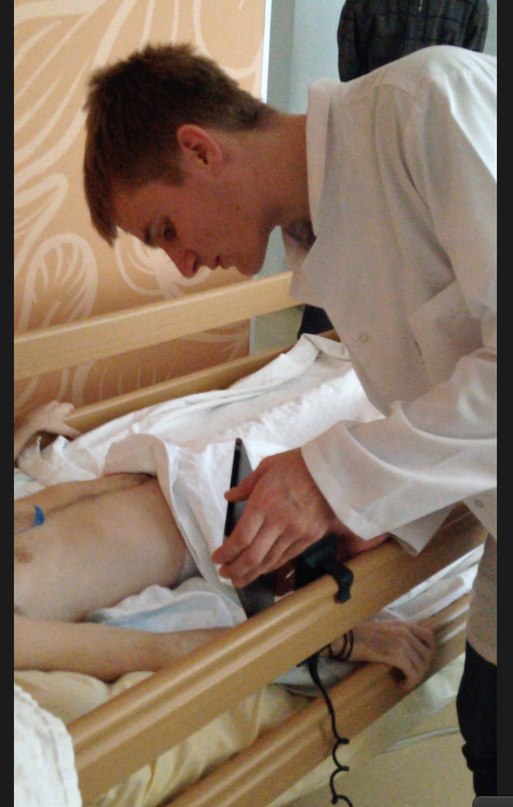

Второе место жюри присудило команде Remotion из Сколковского института науки и технологий («Сколтеха»). Их проект — это программа, которая позволяет парализованным людям «нажимать на кнопку» только движением глаз.

Второе место жюри присудило команде Remotion из Сколковского института науки и технологий («Сколтеха»). Их проект — это программа, которая позволяет парализованным людям «нажимать на кнопку» только движением глаз.

На «Робохаке» команда представила готовое решение — камера считывает движение глаз человека, замечает его моргание — и тревожное уведомление приходит на планшет дежурной медсестре. С помощью инфракрасных лучей «тревожная кнопка» может быть использована и ночью. Идею ребятам подсказали… медсестры — команда не поленилась сходить в медицинские учреждения для людей с ограниченными возможностями движения. Дело в том, что парализованный человек беспомощен — он не может позвать медсестру, если ему становится плохо. Но если такую камеру установить около каждой койки — то человек сможет рассчитывать на то, что он не останется без помощи.

Подробнее о проекте команды Remotion можно прочитать здесь.

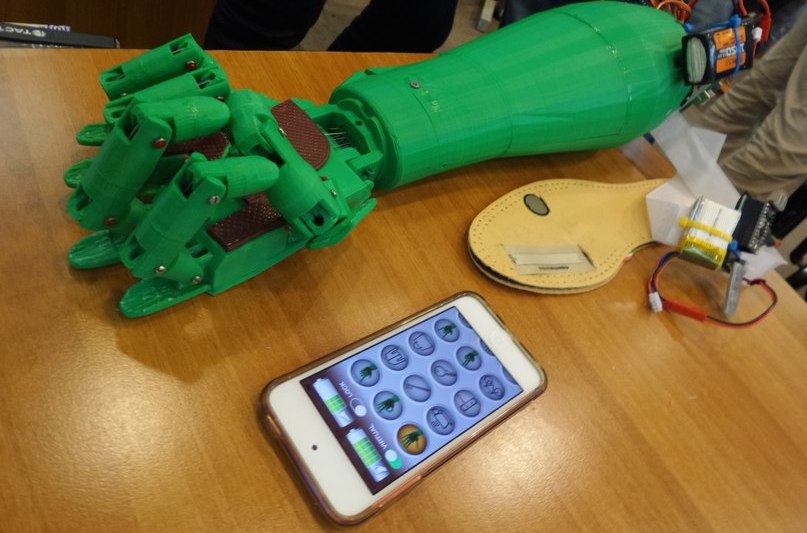

Первое место получила команда «Рободем» из Сергиева Посада. Они создали систему управления (пульт) для протезов руки. Дело в том, что у людей, у которых нет верхних конечностей, весьма развиты пальцы ног. Инженеры решили оттолкнуться от этого и вот что сделали:

— Пульт крепится к стопе;

— Пальцем ноги можно водить по кнопке — и, словно джойстиком, управлять протезом руки. Пульт и протез соединены друг с другом по Bluetooth;

— Режимы («Взять стакан», «Взять зубную щетку», работать пятью или только двумя пальцами) переключаются на экране мобильного приложения (это можно делать носом). Экран с приложением крепится непосредственно на протезе руки. На экране также видно уровень заряда системы;

— Обучение происходит на компьютерной программе — эту программу команда «Рободема» также разработала за 3 дня.

В качестве самого протеза «Рободем» привез руку, распечатанную на 3D-принтере. А на «Робохаке» команда непосредственно разработала и собрала систему управления.

Многофункциональные протезы (которые производят максимальное количество движений) — в России стоят от 300 тысяч рублей. Они реагируют на импульсы в мышцах культи. Команда «Рободема» планирует, что их решение будет стоить в пределах 20 тысяч рублей — благодаря недорогой 3D-печати.

«Рободем» предлагает не столько сами протезы, сколько именно систему управления для них — команда готова работать как с производителями как недорогих напечатанных протезов, так и более дорогих, изготовляемых в ПрОП-ах.

Команда уже решила сотрудничать с W.E.A.S. Robotics , которая печатает протезы рук на 3D-принтере.

О перспективах робототехники в России

Альберт Ефимов, руководитель Робототехнического Центра Фонда «Сколково» рассказал о планах этого центра, чего не хватает инженерам и кто поддерживает робо-отрасль в России.

Планируете проводить «Робохак» на постоянной основе?

Да, будем проводить.

Вообще, мы думаем сделать из этого довольно частую, но региональную историю. Нам кажется, что это хороший способ формирования междисциплинарных и межрегиональных команд. Это не только идентификация интересных проектов, но и интересных команд.

Команда «Рободем» на «Робохаке»

Команда «Рободем» на «Робохаке»

Уже решили, какие в следующий раз будут изменения в «Робохаке»?

Изменения будут, но пока они в секрете!

Люди с ограниченными двигательными функциями в России — это люди с низкой платежеспособностью. Как показать инвесторам, которые присутствуют среди жюри, что главное — идея помощи?

Я считаю, что мы не ограничиваемся одной Россией, ведь такие люди есть везде. Если где-то о них заботятся больше — значит, рынок более открыт. Это первое. Второе, я недавно считал экономические эффекты «ЭкзоАтлета», который демонстрируется сейчас в МГУ. Если мне не изменяет память, он составляет более 3 трлн рублей. Многие инвалиды — это мужчины, сильные физически. Им нужны только ноги, чтобы вернуться к активной жизни. В России таких людей — около 200 тысяч человек. Трудно посчитать, какую пользу принесли бы эти люди, если бы они работали, трудились, платили налоги.

Вопрос не в том, как «показать проект», а в том, как вы умеете считать.

Помимо хакатонов, какие планы по развитию Робоцентра Сколково?

Самые важные вещи — мы хотим развивать хакспейс для робототехников и создавать при нем полигоны на территории Фонда «Сколково» — для развития на нем городской робототехники, автономных транспортных средств, воздушной робототехники. Мы хотим делать интересные робототехнические испытания национального уровня, создавать экспертные сети, чтобы принять всех заинтересованных людей. Я думаю, что важно сделать российскую картографию компетентности в области робототехники.

Картография — это будет книга или сайт?

Это может быть просто слой на «Яндекс.Картах».

А что за национальные исследования?

Существует 3 самых важных направления:

— понимание роботом, что находится перед ним, включая навигацию, локализацию, моделирование окружающего мира;

— энергоэффективность робототехнических средств. Откуда они берут энергию?

— преодоление «зловещей долины». Для тех роботов, которые общаются с людьми, живут рядом и помогают — важно, чтобы они не вызывали у людей отторжения.

Насколько в России венчурные инвесторы интересуются робо-отраслью?

Как сказал один венчурный инвестор: «Я разбираюсь в софте, и туда еще могу вкладывать деньги. А в железках я ничего не понимаю, не готов туда вкладывать». Так что у российских венчуристов с робототехникой сложно.

Кроме того, в случае с роботами нужны терпеливые деньги. Российские венчурные инвесторы славятся тем, что ожидают выход через 2—3 года. Робототехника — выходы от 5 до 7 лет. Это долгая, терпеливая игра, где важна роль государства. Сколково — и есть то самое терпеливое плечо.

Куда еще могут пойти предприниматели и инженеры, которые делают роботов?

Множество технических проектов поддерживает Фонд Бортника. Я также вижу огромный интерес со стороны РВК в поддержке технических проектов. Есть ряд венчурных фондов, которые рассматривают такие проекты — например, «Т-Нано».

Какие направления в робототехнике будут наиболее востребованы?

Я думаю, что в России будут востребованы все решения, связанные с промышленной робототехникой, ведь если начнется ре-индустриализация нашей промышленности, то робототехника выйдет на первый план. Она может сделать любую отрасль конкурентоспособной. Для индустриализации России промышленная робототехника имеет первостепенное значение.

Если говорить про мир — то это сервисная робототехника. Она максимально маржинальна, а мы все еще не видим сервисной робототехники вокруг. Есть место для роста роботов, которые помогают пожилым людям, для медицинских роботов, роботов для развлечений.

Есть мнение, что инженеров в России хватает, а вот грамотных маркетолов — нет. Как вы считаете?

Я не вижу переизбытка инженеров. На «Робохаке» видел гениальные идеи на обрывках бумаги. Люди учатся на 5-м курсе института, а к чертежной доске и не подходили никогда. Мне кажется, черчение и схемотехника — незаслуженно забытые инженерами предметы. Люди должны уметь сделать грамотный чертеж.

Что касается недостатка маркетологов, я считаю, что из хорошего инженера получится маркетолог, а из маркетолога не получится инженер.

Как из инженера сделать маркетолога?

Опыт. Желание сделать нужный продукт, опыт и понимание. Возьмите Intel — огромная компания, сделанная чисто инженерами. В этом, может быть, их проблема, но все же мы видим и феноменальный успех.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Популярное

Налог на прибыль организаций

Материалы по теме

-

Пройти курс «Старт работы на Яндекс Маркете»

- 1 В мессенджер MAX в тестовом режиме начали «переселяться» инфлюенсеры и медиа Готовится интеграция с «Госуслугами» 15 июля 00:27

- 2 Контрагенты атакуют: «Светофору» прилетела обратка за «жадные» договоры Судебные иски, дела ФАС и угроза от Роспотребнадзора — бизнес-модель начала трещать 14 июля 18:48

- 3 Wildberries отстроил Шушары — теперь это склад будущего Автоматизация и 58 млн товарных единиц — не просто хаб, а демонстрация логистической мощи 14 июля 16:54

- 4 Из SWIFT — в сум: Узбекистан предлагает России расчёты в токене HUMO Когда ни банки, ни крипта не спасают, на сцену выходит узбекский стейблкоин 14 июля 16:02