Кто и за что должен отвечать в ЖКХ, чтобы там всё заработало

IT и ЖКХ — кажется, слова несовместимые. Но что, если все-таки попробовать объединить эти понятия? Что получится на практике? Да, и как это сделать? Отвечает Александра Тачалова, основатель Digital Olympus.

Такая гремучая смесь

Я больше семи лет работаю в IT-бизнесе, при этом у меня много клиентов не из России. И как-то в конце прошлого года случайно ко мне попал проект по консалтингу на русскоговорящую аудиторию, который находится на пересечении двух сфер — IT и российского ЖКХ. Ух и гремучая это смесь, я вам скажу.

На тот момент мое понимание ЖКХ было следующим: это те, кто мне воду отключает, а еще я им деньгу плачу.

Безусловно, чтобы вести этот проект, пришлось разобраться в текущих реалиях жилищно-коммунального хозяйства, а также детально проанализировать текущие программы по автоматизации процессов в этой сфере.

Почему все через ж***?

Я уверена, что вы думаете об этом, когда в очередной раз входите в свой подъезд, который не блистает чистотой. Или столкнулись с тем, что ваш председатель ТСЖ — это как будто тот самый неуловимый Джо, который как бы что-то делает, но что загадка. И еще много других историй, с которыми мы встречаемся на регулярной основе. Вы наверняка хотя бы раз задумывались, почему ничего не работает в российском ЖКХ.

Эффективный бизнес-процесс формируется столетиями

Я уверена, что большинство проблем российской действительности проистекает из-за того, что нет многовековой истории упорядоченного зарождения и становления бизнес-процессов. Вы можете увидеть, что это происходит сплошь и рядом в коммерческих компаниях.

В нашей стране предпринимательство было вновь разрешено чуть больше, чем четверть века тому назад (29 лет, если быть точным), что на самом деле — ничтожно малый срок, если знать, что Силиконовая долина в США на 1988 год уже функционировала более 40 лет!

Конечно, за это время было построено много достойных коммерческих компаний в России, в том числе, и в сфере IT-технологий. Наверное, самыми большими и громкими следует считать «ВКонтакте» и Yandex. Однако те модели управления и процессы, которые они используют, переняты у Запада.

Сейчас, к примеру, по интернету ходит мем о том, что «Сбербанк» внедряет гибкую метолодогию управления IT-проектами — Scrum, которая также перенята из западного опыта. И я в этом ничего плохо не вижу; более того, я с удовольствием учусь у англоязычных коллег и считаю, что они действительно знают, как построить успешный бизнес.

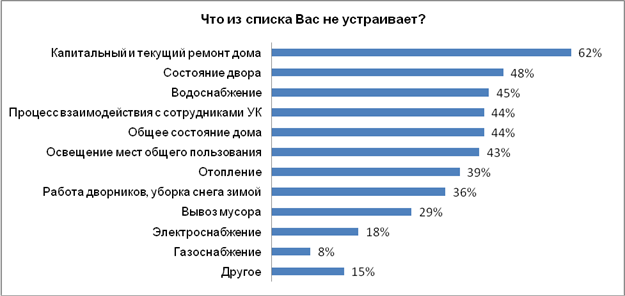

На днях Domofond.ru представил результаты исследования отношения россиян к системе жилищно-коммунального хозяйства. Эксперты портала выяснили, с какими проблемами в сфере ЖКХ сталкиваются жители страны и оправданы ли, по их мнению, текущие тарифы на коммунальные услуги.

Вот что получилось:

А что с бизнес-процессами в ЖКХ?

Ситуация с ЖКХ в России не так проста, как с бизнесом. В бизнесе конкурентность рынка и необходимость постоянного притока клиентов заставляет нас работать над тем, чтобы наши процессы были всегда в ногу со временем. Очевидно, что такие силы не действуют в этой сфере.

Давайте попытаемся разобраться, что мешает сфере ЖКХ наладить свои бизнес-процессы:

- Отсутствие личной заинтересованности граждан. Поскольку граждане в этом случае влияют на систему больше всего. Если они не интересуются тем, что происходит, а только ежемесячно платят деньги, то это является серьезным препятствием.

- Слишком большая роль государства. Роль государства в сфере ЖКХ велика, и очень часто пассивность собственников связана именно с этим фактом. Потому государство иногда вынуждено играть первую скрипку, в противном случае все окончательно развалится и перестанет работать. Так, к примеру, в России все еще есть достаточно большой фонд неприватизированного жилья, который находится в ведении государства, а это тоже влияет на уровень вовлеченности чиновников в этот процесс.

- Отсутствие конкуренции среди подрядчиков и управляющих компаний. Рынок состоит из крупных игроков, которые не нуждаются в том, чтобы как-то улучшить сферу ЖКХ и пытаться привнести в нее инновацию. Их все устраивает, у них всегда будут клиенты, поскольку других вариантов все равно у собственников нет.

- Жилой фонд на 79% состоит из приватизированной собственности. В девятнадцатом — начале двадцатого века в России горожане жили в основном в частных домах, государственного или муниципального жилья не было. А потом произошла революция, и все стало общественным.

И вот с 1991 года вновь жилье стало опять чьей-то собственностью, которую можно купить, продать, а также приватизировать. И вся страна оказалась с приватизированным имуществом, за которое никто никогда ничего не платил.

Психология такова, что если ты не платил за это свои кровные деньги, то отношение у тебя к этому имуществу может легко сложиться наплевательское. А если тебе все равно, что будет с твоей собственностью, то до улучшения процессов ЖКХ тебе и дела нет.

Получается, что развитию бизнес-процессов в ЖКХ сфере в первую очередь мешают сами собственники, которые по логике вещей должны больше всего быть заинтересованы в благосостоянии своего имущества. Безусловно, случаются единичные случаи, когда кто-то проводит колоссальную работу и делает так, чтобы в его доме все работало. Но это скорее исключение, чем правило.

Если ЖКХ — это тоже бизнес-процесс, то…

Долгие часы кропотливой аналитической работы привели меня к тому, что ЖКХ — это такой же бизнес-процесс. И он также требует четкой структуры и специальных IT-инструментов.

Ниже вы узнаете, как я вижу настроенный бизнес-процесс ЖХК, где каждый участник четко знает свои права и обязанности. Также в этой системе должен быть отработанный механизм поощрения и наказаний, иначе она не будет работать. И последнее, но немаловажное, что требуется — это максимальная автоматизация всех процессов и поддержание уровня вовлеченности всех сторон через пуш-уведомления, email-письма и смс.

Собственники отвечают за следующие процессы помимо ежемесячной оплаты счетов по коммунальным расходам:

- Своевременное оповещение о проблемах (будь это протечка или необходимость проведения капитального ремонта)

- Активное участие в приоритизации проблем (это происходит путем голосования собственников)

- Выбор методов решения приоритетных проблем (это происходит путем принятия ежегодного бюджета, который позволит решать наиболее важные проблемы)

Управляющий должен наладить работу по следующим направлениям:

- Формировать актуальный список проблем на регулярной основе (категоризировать задачи на мелкие и крупные задачи, а также срочные и не очень)

- Оперативно решать задачи, которые требуют немедленной реакции (перегорела лампочка, сломался лифт и так далее)

- Предоставлять собственникам информацию об актуальном списке проблем для его последующей приоритизации ими (через организацию собраний собственников)

- Решать своевременно и качественно долгосрочные проблемы, которые были приоритизированы жильцами (найти исполнителей, которые будут отвечать заложенному бюджету; контролировать качество работы подрядчиков; выявлять недочеты и их убирать)

- Формировать отчеты о проделанной работе

И последние в этом списке — подрядчики, которые должны:

- Качественно выполнять работы (в этом случае они должны быть крайне заинтересованы в продлении отношений с этим домом и оказании услуг на постоянной основе)

- Отчитываться о проделанной работе управляющему

У меня получился достаточно простой процесс, но он требует системности. А чтобы соблюсти системность, необходима удобная среда, в которой можно выполнять перечисленные мной задачи.

Программы для ЖКХ

На данный момент есть некоторое количество сервисов, которое может облегчить жизнь собственников, управляющих и подрядчиков, но большинство из них решает только одну или несколько проблем, а не комплексно охватывает все сферы.

1. «Домсканер»

В этом сервисе вы сможете провести голосование онлайн, которое позволяет оперативно работать со списком текущих задач. Также в «Домсканере» вы можете воспользоваться функцией, которая позволит проконтролировать, что принятое на собрании решение было исполнено. Здесь есть функционал по контролю бюджета дома.

2. «Собрание-онлайн»

Сервис по проведению онлайн-собраний. Сайт выглядит симпатично, функционал примерно совпадает с «Домсканером». Единственное, что я не смогла понять — это ценовую политику, 100k рублей мне, кажется, неправильной ценой за это приложение. В особенности с учетом того, что «Домсканер» стоит от 80 до 300 рублей (в зависимости от площади) с квартиры в год.

3. «Сквер»

Это самый продуманный сервис, который покрывает наибольшую часть процессов. И, что немаловажно, эта программа совершенно бесплатна.

Вы сможете:

- Оставлять жалобы и предложения, а также контролировать их исполнение

- Иметь актуальный список документов и контактов

- Проводить собрания в онлайн/оффлайн и смешанном режиме

- Видеть текущее состояние бюджета, а также историю его изменения

- Получать и просматривать отчеты по всем проведенным работам

- Заводить подрядчиков и их оценивать

Есть, конечно, и некоторые проблемы у «Сквера», которые уже не связаны с функционалом, а скорее имеют отношение к юзабилити. Мне не всегда кажется логичной та реализация, которая у них есть, но, с другой стороны, сразу сделать хорошо — сложно.

Материалы по теме:

Умная Москва: какими технологиями нашпигована столица

Нерабочий прототип солнечной крыши помог Илону Маску расположить к себе акционеров

Почему умный дом не прижился в России?

Власти Москвы запустили онлайн-голосование по каждой пятиэтажке, которую хотят снести

Место для людей, а не машин: так будут выглядеть умные города будущего

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Популярное

Налог на прибыль организаций

Материалы по теме

-

Пройти курс «Искусственный интеллект в малом бизнесе: теория и практика»

- 1 Как заработать на зарядках для электромобилей: инструкции и кейсы Перспективы для бизнеса 18 января 12:00

- 2 Как работает умный дом и для чего он нужен Обзор экосистем и производителей 02 октября 19:45

- 3 Четыре главных тренда рынка недвижимости в 2023 году Обзор рынка недвижимости на фоне преодоления очередного кризиса 17 октября 16:52

- 4 Эти датчики выявляют лесные пожары до их возникновения Их можно встроить даже в наручные часы 03 июля 18:54